山梨大学「働く女性のリスキリングとキャリアアップセミナー」にて、キャリアデザインの講師をしてきました

2025年9月10日(火)、山梨大学甲府キャンパスにて「働く女性のリスキリングとキャリアアップセミナー」第1回の講座を担当しました。

令和7年度「働く女性のリスキリングとキャリアアップセミナー」 9月開講 受講生募集のご案内

このセミナーは特に、山梨県内企業や公共機関で活躍する女性の皆さんに向けて、キャリア形成や就業環境づくりを学び、将来の管理職やリーダーを目指していただくことを目的にしています。

<昨年度の反響>

山梨大学での女性向けのキャリアアップを目的とした講座は毎年行われています。

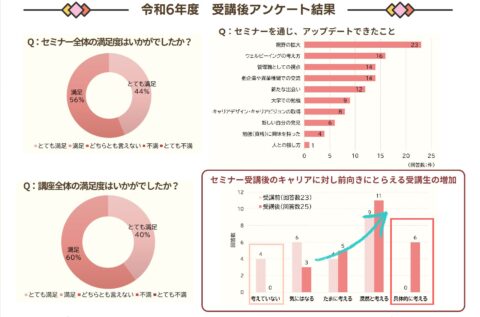

たとえば、昨年の参加者のアンケート結果は次の通りです。

受講前にキャリアについて考えていなかった人が、より前向きにとらえるきっかけになるなど、非常に効果が高かったことを知り、うれしく思いました。

これを受けて、昨年好評だったリーダーシップスタイルの紹介に加え、ジェンダーギャップ指数の説明も追加し、より深く考えてもらう内容にしました。

<講座内容>

「そもそもなぜ女性限定のセミナーなのでしょうか?」

一番はじめに、このことを参加者に問いかけ、何人かの人を指名して聞いてみました。「女性のリーダーシップが求められているから」という回答でした。

女性がリーダーシップをとりにくい理由は、組織や社会側の課題と、女性側の課題との両方です。

組織や社会の問題は根深いものであって、長年にわたってさまざまな活動が行われ少しずつは変わってきたものの、まだまだ時間がかかります。自分の意志ではどうにもならないことも多いでしょう。

一方、女性側の課題は、その背景を知り、女性が行動を変えることで、短期間で改善できることがある。そこで、今日は女性側の課題にフォーカスして、どうすればよいか学んでいきましょう、と伝えました。

まず、日本のジェンダー・ギャップ指数や男女の行動特性の違いといった、キャリア形成に影響を及ぼす社会的背景を解説しました。ジェンダーギャップ指数について知っている人が1割程度だったので、少していねいに説明。

ジェンダーギャップ指数が低い理由と背景、ジェンダーバイアスや行動特性の性差を解説した上で、「性差が不利になりにくいリーダーシップ」として、変革型・協働型・サーバント型・インクルーシブ型の4つを紹介し、現場での実例を交えてお話ししました。

グループディスカッションでは、「女性自身として行動特性の違いにどう向き合うか」をテーマに、参加者が率直に意見を交わしました。また、リーダーになるとしたらどのようなリーダーシップを発揮したいか、互いの考えを共有しました。

参加者同士が学び合う姿が印象的で、活発で前向きな時間となりました。

<参加者の声>

4つのリーダーシップの型の中で、どれを目指したいか手上げで複数回答で聞いたところ、変革型、サーバント型が多いようでした。

サーバントリーダーシップについては知っている参加者もおり、自分の上司はサーバント型です、と言う方もいました。

人気度が低かったのはインクルーシブ型です。多様性への対応に難しさを感じることがその理由でした。

<講師としての所感>

今回の講座では、多様な業種・立場の女性が集まり、学び合うこと自体が大きな価値だと改めて実感しました。年齢層も20代から50代までと幅広く、互いに得るものが多かったようです。キャリアを見つめ直す場は、普段の業務の中ではなかなか得られないものです。参加者の皆さんが、ここでの気づきを明日からの行動に結びつけ、未来のリーダー像を自ら描いていかれることを期待しています。

ところで、今回の講座で印象的だった出来事を一つご紹介します。

何人かの参加者の机の上に、同じ工芸品を見つけて驚きました。それは、甲州印伝で知られる「印傳屋」の名刺入れや筆入れなどの小物です。中には会社のマークが入った名刺入れをお持ちの方もいました。

実は私自身も、講座に向かう前に印傳屋本店に立ち寄り、カードケースと名刺入れを新調したばかりでした。山梨大学に来るたびに本店で商品を手に取るのが楽しみになっているのですが、ちょうどその日も多くのお客様でにぎわっている様子を見てきたところでした。地元に深く根付いている印傳屋の存在を、改めて実感し、甲府の文化と日常のつながりに心を動かされました。

<さらにセミナーは続く・・・>

このあとの日程で参加者は、心と体の講座や、働きやすさ、ウェルビーイングな組織作りなどを学び、最後は学んだことについて報告会をすることになっています。半年後にはそれぞれが自分自身のキャリアにも、職場の課題にも前むきに取り組み、リーダーシップを発揮する機会が増えていくことでしょう。楽しみです。

<今回カバーしなかったテーマ>

今回はキャリアデザインの中でもジェンダーとリーダーシップにしぼってお話をしたため、キャリアと育児・介護・その他個人生活との両立についてはカバーしませんでした。

特に、育児とキャリアの両立に興味がある人には、拙著「改訂2版さあ、育休後からはじめよう」を紹介させていただきました。

9年ぶりの改訂によって最新の状況に合う内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。