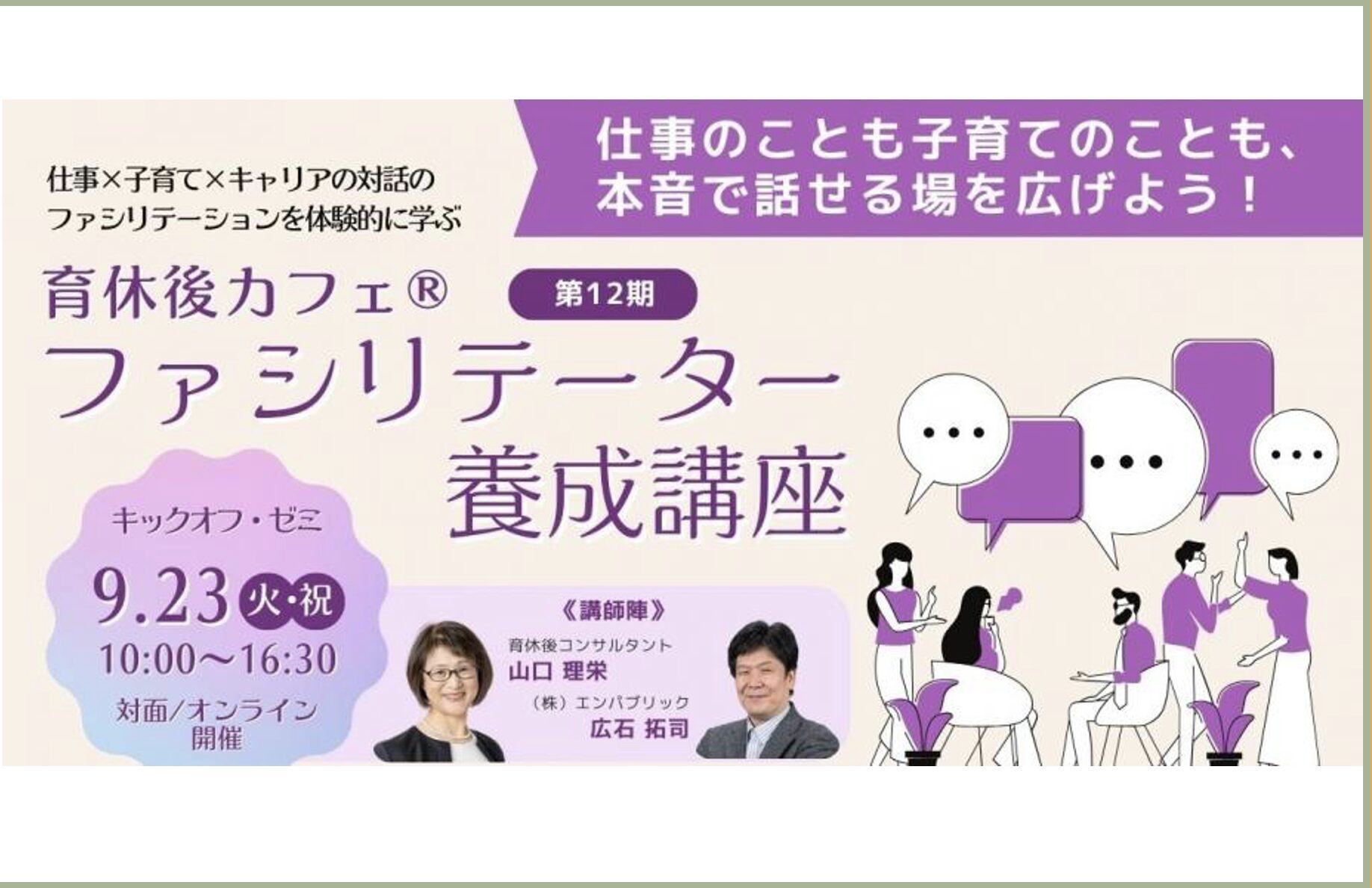

実施レポート:「育休後カフェ®ファシリテーター養成講座」第12期

2025年9月23日(火・祝)、第12期となる「育休後カフェ®ファシリテーター養成講座」を実施しました。

仕事のことも子育てのことも、本音で話せる場を広げよう! ~仕事×子育て×キャリアの対話のファシリテーションを体験的に学ぶ、育休後カフェ®・ファシリテーター養成講座(第12期)

今回はオンライン形式で、全国各地から多様なバックグラウンドを持つ参加者にご参加いただきました。

講師は私(育休後コンサルタント 山口理栄)と、年間200本以上のワークショップを実施されているエンパブリックの広石拓司さん。

育休復帰支援やキャリアデザインの現場から積み上げてきた知見と、ファシリテーション技術の両面を組み合わせ、充実した一日となりました。

<講座の目的>

本講座は「仕事のことも子育てのことも本音で話せる場を広げたい」という思いから、2017年に始めました。

職場や地域で多様な人が集まり、お互いの制約や想いを理解し合うには、会議進行とは異なる「対話のファシリテーション」技術が不可欠です。

参加者は制度や社会背景に関する基礎知識を学んだうえで、実際に問いを立て、対話をファシリテートすることの重要性を学び、次回までに「自信を持って場を運営する力」を実践します。

<当日のプログラム>

午前:オリエンテーション、育休後カフェ体験

午後:対話のファシリテーション、問いづくりワーク

終盤:各自の実践計画づくり

制度・現状・課題に関する基礎知識やファシリテーションの基礎などを事前オンデマンド講座で学んだ上での参加だったため、ディスカッションは深い内容に踏み込むことができました。

<育休後カフェ体験のテーマと参加者の感想>

午前中の育休後カフェは、カフェに参加すると自分がどう変わるのかを体験していただくためにおこなったものです。

今日はテーマを二つ考えていました。

テーマ1:子どもを持つ前と後とで、仕事の状況がどんなふうに変わりましたか。

テーマ2:育児・家事の分担について、パートナーに感謝していることと、もう少しやってほしいこと

しかし、オリエンテーションでみなさんの話を聞いていて、共通の問題意識を発見したので、テーマ1を変更しました。

テーマ1(改):育休、時短の人が職場の方に負担をかけている、という状況が発生していますが、それに対してどう思いますか。

参加者の感想は以下の通りです。

* 「こういうテーマについて話す場はほかにないことに気づいた」

* 「仕事と子育ての両立は人によって状況も制約も違う。その多様性を受け止めることが、ファシリテーションにつながると分かった」

* 「安心・安全な場で話す育休後カフェで対話をしてみて、自分の考えに気づけたし、視野が広がった」

<対話のファシリテーション、問いづくりワーク>

広石さんのファシリテーションの講義は何度も聞いていますが、そのたびに発見があります。

多様な背景や価値観をもつ人が集まったときに、対話を続けていくにはファシリテーターの力が必要です。

難しいけれど、知識を身につけた上で経験を重ねることで、だれでも上手になれるスキルだと思います。

<今後の展開>

本講座はキックオフに過ぎません。

参加者はこの後、9月から11月にかけて各自が場を企画・運営し、11月の振り返りゼミで学びを共有します。

実践を通じて得られた経験が、職場や地域に「本音で話せる場」を広げる力となっていくはずです。

<講師としての感想>

東北から九州まで、広い地域から多様な方たちが参加してくださってとても心強く思いました。

私自身、育休後カフェ®を14年以上続けてきましたが、今回は「次世代のファシリテーターが育っていく」姿を間近に見られ、大きな希望を感じました。

育児と仕事の両立は個人の課題にとどまらず、組織や社会全体のテーマです。

男性の育児休業取得率が急速に増加している割には、その変化が女性の両立状況の改善にまだつながっていないことを今日もまた痛感しました。

研修やセミナー、そして、対話の場である育休後カフェ、といったさまざまな手段を使って、だれもが仕事とキャリアを両立できる社会の実現に尽力したい、とあらためて感じた1日でした。